노어노문학과 17학번 박윤미

- 작년 7월 나는 제각기 러시아에 대한 환상을 갖고 있는 사람들과 함께 러시아로 떠났다. SNU in Moscow 프로그램에서 2주간 러시아어 수업과 ‘현대 러시아의 이해’ 강의를 수강한 이후였고, 모두 러시아에 대한 자신만의 이미지를 갖고 있는 채로 러시아에 도착했다. 놀랍게도, 러시아는 우리의 모든 상상을 뒤집었다. 모스크바는 한여름에 생각보다 ‘햇살이 쨍쨍하다’고 들었던 것과는 달리, 당시 러시아는 이상(異狀) 기후였고, 한여름 중에도 계속해서 10도 안팎의 온도를 유지하는 중이었다. 그렇게 모스크바는 처음 도착해서 돌아오는 날까지 예상을 깨던 굉장히 이색적인 도시였다.

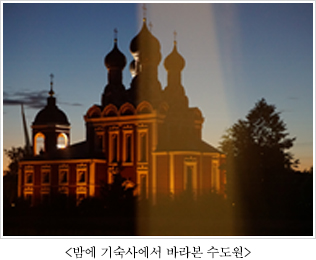

- 기본적으로 모스크바에서의 생활은 예술로 가득했다. 매일 아침 나는 아름다운 기숙사 앞의 수도원을 보며 눈을 뜨고, 또 다시 수도원을 보며 잠을 자곤 했다. 당시 숙소는 붉은 광장과는 어느 정도 떨어져 있는 베데엔하(ВДНХ) 역 근처였는데, 중심지가 아닌 곳에서도 예술은 항상 함께 했다. 거리를 거닐 때 작가들의 동상을 일상적으로 볼 수 있다는 게 낯설면서도 설렜다. 특히 일상 속에 예술이 녹아있다는 것이 놀라웠다. 지하철, 아무것도 없는 길거리 등지에서 사람들은 자리를 잡고 노래를 부르곤 했다. 역사적으로 대단한 업적을 남겼던 예술가들을 존경하고 기리는 동시에 스스로 예술을 계속해서 향유하는 모습에서 한국과는 다른 무언가를 느꼈다. 예술적인 것이 일상적이었으며, 일상적인 것 역시 예술적이었다.

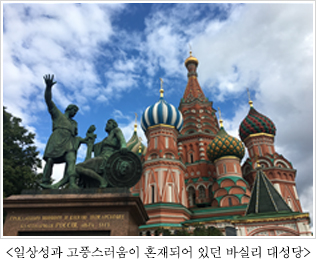

- 다음으로 정교가 차지하고 있는 위상 역시 인상적이었다. 여전히 많은 러시아인이 정교를 믿고 있는 만큼, 수도원‧성당은 일상적인 공간이었으나, 동시에 고풍스럽고 신성한 느낌을 계속해서 주고 있었다. 한국에서 교회는 일상적인 만큼 고풍스러운 느낌을 주지 않는 것에 비해 일상적인 것을 신성시하는 태도는 분명 한국과는 달라 보였다. 매일 붉은 광장을 지나 출퇴근하는 사람들마저 한 번씩 멈춰 서서 바실리 대성당을 가만히 바라보는 모습을 보며 특히 종교를 대하는 차이를 느꼈다. 성당 속의 이콘이 자연스럽게 나에게서 경건함을 이끌어주었다. 가톨릭 성당에서는 스테인 글라스가 신성함을 이끌어 내는가 하면, 정교 성당의 곳곳에 걸린 이콘에서 나오는 금빛 영롱함이 러시아 정교 특유의 고풍스러움과 신성함을 보여주는 것 같았다. 비단 모스크바의 건축물, 예술뿐만 아니라 러시아인의 문화와 태도가 한국인과는 매우 다르다는 것을 느꼈다.

- 한편, ‘다르기’ 때문에 모스크바에서의 3주가 힘들었던 순간도 분명 있었다. 동양인 여성에게 가해지는 혐오는 만연했고, 매일 아침 모스크바 고등경제대학으로 등교하는 길에 듣는 ‘니하오’ 폭격은 일상이었다. ‘동양인’이기 때문에 하루에도 몇 번씩 사진을 같이 찍자는 소리를 듣고, 그것을 애써 유연하게 거부해도 항상 욕을 들었다. “발음 틀렸다.”, “너네 나라로 가라!” 등 한눈에 봐도 ‘러시아인 같지 않은 사람’에게 가해지는 폭력은 무자비했다. 러시아의 다름에 감탄하면서도 동시에 그 보수적인 태도 때문에 힘들었다. 다른 일상을 공유하고 있는 러시아인의 삶에 한없이 감탄하다가도, 다름이 차별로 이어지는 과정은 정말 힘들었다.

- 결국, SNU in Moscow는 내게 한국과 다른 모스크바의 일상을 확인하는 과정이었다. 곳곳에 있는 수도원 등 다른 일상은 건축물에도 나타났고, 사원을 대하는 태도에서처럼 비슷한 것을 대하는 태도의 차이에서도 드러났다. 여유를 가지며 모스크바에서 3주간 생활하던 이 모든 과정은 러시아인의 일상을 확인할 수 있다는 점에서 의미 있었다. 더군다나 이러한 차이를 러시아인들은 어떻게 생각하는지, 즉시 확인할 수 있다는 것이 색달랐다. 책만으로는 알기 어려운 러시아인의 생각과 관념을 몸소 느낄 수 있던 기회였다. 힘들었던 순간도 분명 있었지만, 이 점에서 여전히 SNU in Moscow 프로그램은 내게 남다른 의미로 남는다. 붉은 광장을 향해 발걸음을 내딛을 때마다 레닌묘부터 바실리 대성당과 굼(ГУМ)이 차례로 펼쳐지던 모습에 밀려왔던 벅참이 아직도 생생하다.